Художник умер внезапно, от разрыва аорты. Истёк кровью, всё вокруг было в крови. Отец его, Георгий Савельевич, тоже в 52 года умер, и старший брат тоже.

Это – двойной портрет: Надежда Алексеевна Филимонова сидит за вязанием, а за ней стоит сын Егор и держит макет дома. Всё дышит спокойствием, уютом, тихим счастьем и тёплым светом. Такой была атмосфера у них дома.

О том, что Анатолий Филимонов – большой художник, семья только после его смерти и стала осознавать: пошли выставки, публикации, посмертно дали губернаторскую премию за цикл работ «Пермь. Сто лет».

Родился Анатолий в Зюкайке, в местности, которая называется Чурбышево.

Он был четвертым ребенком в семье. А всего детей было шестеро: у Анатолия – четыре брата и сестра. Отец, участник Великой Отечественной войны, портняжил, а позже работал на Зюкайском маслобойном заводе. Мать, Прасковья Никифоровна, вела хозяйство. Они жили в своем доме с огородом, держали корову.

Надежда Алексеевна Филимонова: «Он с детства хотел быть художником. Идем с ним в Зюкайке, и он мне закат показывает, говорит: “Школьником увидел этот закат и воздух вечерний, и решил, что если смогу передать это так же, как Шишкин, то это и есть счастье”».

Мечтать стать художником в Зюкайке? Ну а почему бы и нет? К слову, братья Анатолия пошли другим путем: один стал кузнецом, другой водителем, третий моряком, четвертый электриком, а сестра – товароведом.

Надежда Алексеевна тоже по образованию товаровед, родом из Верещагино. Это недалеко от Зюкайки, километров двадцать. В Верещагино Анатолий, когда был школьником, носил на продажу землянику. Наберет бидон, и идет пешком до райцентра. А на вырученные деньги краски покупал и кисти. Нравилось ему рисовать! В 14 лет он отправился в Кунгур, в знаменитое камнерезное училище. И поступил!

Пришлось ему там сложно, судя по рассказам, которые и сейчас помнятся. Например, он научился прятать деньги во рту, когда другие студенты его за ноги поднимали, чтобы их вытрясти, «поэтому не голодал». В Кунгуре он твердо решил учиться дальше, и, поболтавшись в Перми при каком-то заводе, с первого раза поступил в Московский технологический институт, на факультет декоративно-прикладного искусства.

Там было очень интересно! Еще бы – столица, этим всё сказано. Анатолий устроился работать дворником, и тем самым обеспечил себе более-менее сносную жизнь. Однажды мама решила ему помочь и прислала большую посылку. Сходил на почту, открыл, а там картошка, которая в соседнем магазине 7 копеек килограмм стоила. Но поддержка так и выглядит – что могли, то и послали!

Поддерживали его и высшие силы. Однажды сказали ему, дворнику, почистить чердак. В числе прочего, среди хлама, он икону нашел, поставил у себя. В один из дней дверь хлопнула из-за порыва ветра, икона упала, оклад рассыпался и оттуда выпали царские золотые монеты. «Он очень удивился и обрадовался. Две монеты до сих пор в семье, каждому из сыновей в наследство оставлены», – рассказывает Надежда Алексеевна.

По легенде, которая очень распространена в Перми, это был чердак Союза писателей, а кроме монет там были и американские доллары. И якобы бедные студенты жили на эти деньги чуть ли не полгода.

Еще интересный случай. Приехал однажды Анатолий в свое Чурбышево в джинсовом костюме. Достать такой в то время было сложно, и денег стоил много. Мама посмотрела на него, достала 100 рублей и дает ему: «Сходи, нормальный костюм себе купи».

После института была армия, служить пришлось на Дальнем Востоке.

В Пермь Анатолий вернулся с огромным желанием творить. Он был мастер на все руки. Всё умел делать, всеми технологиями владел: и батик, и эмаль по металлу, не говоря про живопись и графику.

Первую ночь провел на вокзале, а потом ему быстро дали жилье в Рабочем поселке, на улице Веры Фигнер, 5. Дом этот вошел в историю андеграунда Перми.

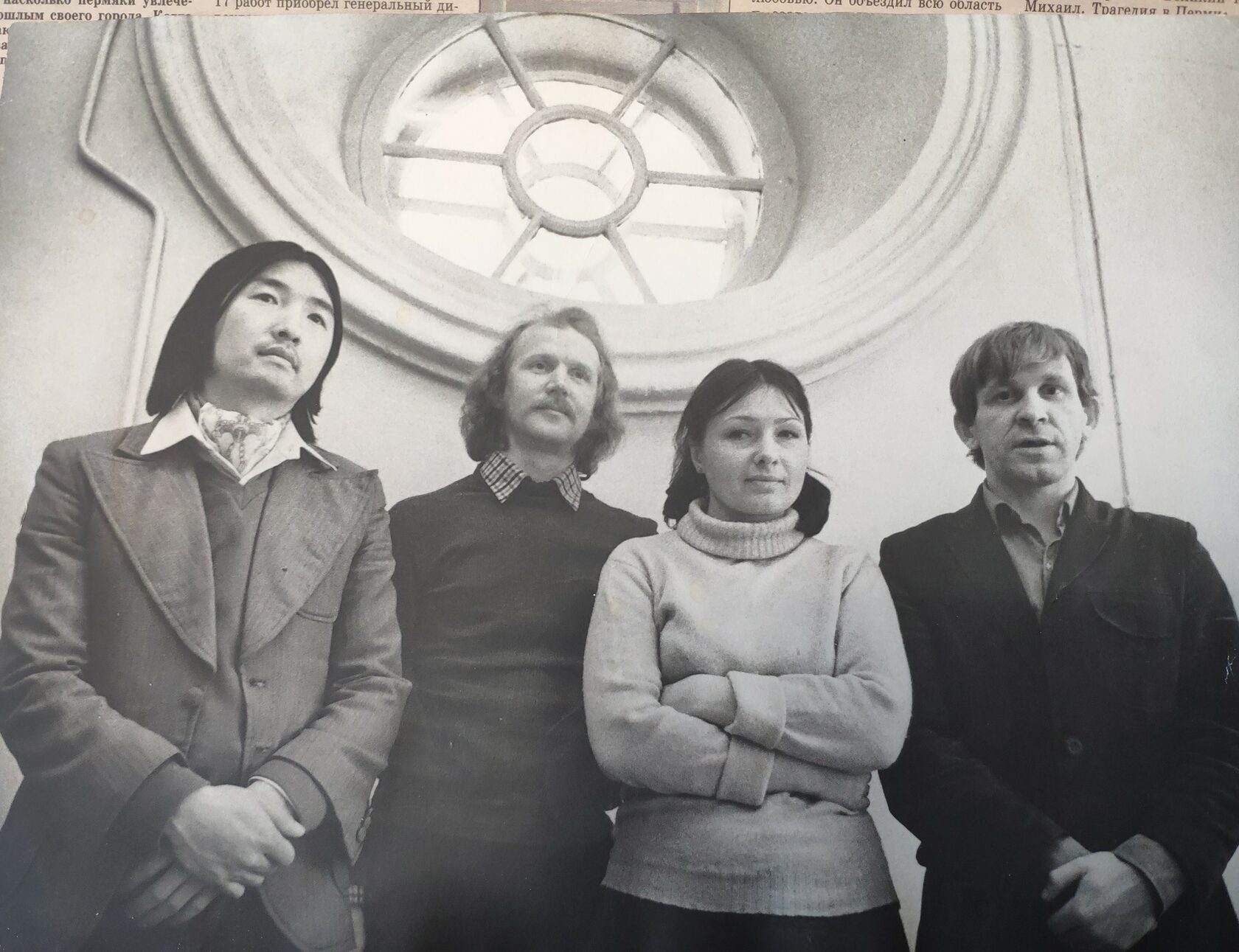

В книге Анны Сидякиной «Маргиналы» (Челябинск, 2004) знаменитый режиссер, основатель международного фестиваля «Флаэртиана» Павел Печёнкин рассказывает о 1970-х годах: «В то время моим близким, самым близким другом был Анатолий Филимонов, очень талантливый художник и большой философ. Он был тогда еще не женат, у него была однокомнатная квартира, он был самый молодой из членов Союза художников – 28 лет. Он был одним из тех, кто первым стал работать в технике батика в Перми, зарабатывал очень хорошо – расписывал шторы для ресторанов. Я был студент. У него была куча денег, у меня денег не было – всегда пиво пили за его счет. Ну, в общем, жизнь была интересная».

Тогда же произошло два знаменательных события: в 1977 году Анатолия Филимонова приняли в Союз художников, что в то время гарантировало относительную стабильность, и он женился. Последнее ничего не гарантировало: есть много негативных примеров того, как жена художника вредила работе, но Анатолию повезло. Или ей с ним: «Я ему верила, он без подвоха», – так она говорит. И еще: «Он был добрейший человек. Иногда его доброта трогала до слез».

Оба они были из семей со староверскими корнями, а это многое значит.

Познакомились нетривиально: одна из сестер Надежды была замужем за братом Анатолия, поэтому и общались время от времени. «Он всё в гости звал, но я не ехала». Ну и однажды Надежда в Кукуштане, где работала товароведом, смотрит в окно, а там Анатолий идет, ее целенаправленно ищет. Были ноябрьские праздники. «Ну и всё, – говорит Надежда. – А уже летом приехал на такси и с вещами меня в Пермь забрал». Любовь в словах не нуждается.

Слово «муза» – какое-то претенциозное. Надежда, скорее, была его верным помощником. Ее мнение про свои работы он всегда спрашивал. Ему было важно, чтобы жене нравились картины. «А я всегда правду говорила».

«Я старалась ему не мешать», – сказала Надежда на открытии одной из посмертных выставок. – «А это самое главное», – успокоил ее друг Анатолия, художник Леонид Лемехов.

На самом деле она очень ему помогала, была его тылом. Заработок художника от заказов зависит – то они есть, то их нет. Да и ездить часто приходилось на пленэры, выставки и творческие дачи. «Мне надо было самой обходиться», – говорит Надежда. Дом и дети были на ней. Кроме того, она и за финансовую стабильность отвечала, работала всю жизнь по специальности. Тем более что Анатолий говорил: буду сухари есть, но то, что не хочется, делать не буду.

«Он всегда был увлечен своей работой. Придешь домой: ванна голубая, стиральная машина голубая, гладильная доска голубая – зато Анатолий счастливый. А мне надо всё это прибрать. Или однажды варил резерв для батика на кухне, и всё взорвалось. Потолок был в красивых бежевых пятнах».

Эксперименты Анатолия Филимонова батиком не ограничивались. К примеру, он с большим успехом делал работы на посуде Лысьвенского эмальзавода, которая продавалась с большими скидками как некондиционная. Мог совместить эмаль и батик; холст, дерево и фактически финифть – сочетание несочетаемых фактур, технологии и изобразительной техники давало сногсшибательный результат.

Если говорить о темах, то сквозной мелодией его жизни и творчества была библейская. В советское время за большие деньги – 500 рублей – он купил огромную трехтомную Библию с пояснениями и тщательно изучил. «Ловец библейской тишины» – так даже назвал его краевед Владимир Гладышев.

Его библейский цикл огромен. Причем он обращался к нему всё время. Например, в технике горячей эмали в 1977 году были сделаны такие работы, как «Сотворение», «Голгофа», «Рождество Иисуса Христа» и «Иисус Христос и Понтий Пилат». Это тем более интересно, что в то время большинство художников СССР были поглощены работой к 100-летию В. И. Ленина, а при обкомах работали специальные уполномоченные по церковным делам. Рейды ДНД ходили к церквям, чтобы не допустить туда комсомольцев на Пасху.

Так же тщательно он изучил Пушкина. Филимоновская пушкиниана – это абсолютно отдельная тема, полная неожиданных находок.

Еще одна сквозная тема – родина. В 1984 году он посвятит своему родному Чурбышеву тетраптих, четыре огромные работы. Так он вписал Зюкайку в историю живописи.

Он очень любил Пермский театр оперы и балета. Вадим Зубков, директор галереи «Проверено временем», говорит, что только из одних театров Филимонова можно сделать отдельную выставку, и это будет очень интересно. У него есть картины, на которых театр изображен во все времена года и при разном освещении. Искусствовед Ольга Власова рассказывает, что часто видела художника в театральном сквере за работой. Погода его совсем не волновала: дождь, снег – неважно. «Однажды, – рассказывает, – иду, смотрю: кто-то чуть ли не по пояс в снегу стоит с мольбертом. Оказалось, Анатолий Филимонов. С тропинки не тот ракурс!».

Но самой звездной его работой, разошедшейся на открытках и в репродукциях, стал цикл «Пермь. Сто лет назад». Здесь все его любови собрались воедино: к Перми, старине, наиву, миниатюре, светло-серо-голубой цветовой гамме.

Юлия Баталина в газете «Новый компаньон» в 2006 году об этом цикле писала так: «Трогательное изображение пермского прошлого на полотнах Филимонова принципиально отличается от всего, что было создано и создается пермскими художниками. Как бы ни живописали нынешние авторы пермские красоты, филимоновская серия остается уникальной. При всей авторской теплоте, при очевидном личностном начале, в этих полотнах нет сиропного умиления, нет нарочитой «красивизации» реальности. В них удивительно всё: узнаваемый колорит, когда цвета своей размытостью напоминают пастель или акварель; игра света и тени; причудливое сочетание конкретики и обобщения, исторического факта и фантазии, поэзии и философии, лирики и юмора».

Работы Анатолия всегда хорошо продавались. К примеру, он сотрудничал с аукционным домом Drouot (Париж), который наряду с Christie’s и Sotheby’s входит в большую тройку торгующих произведениями искусства.

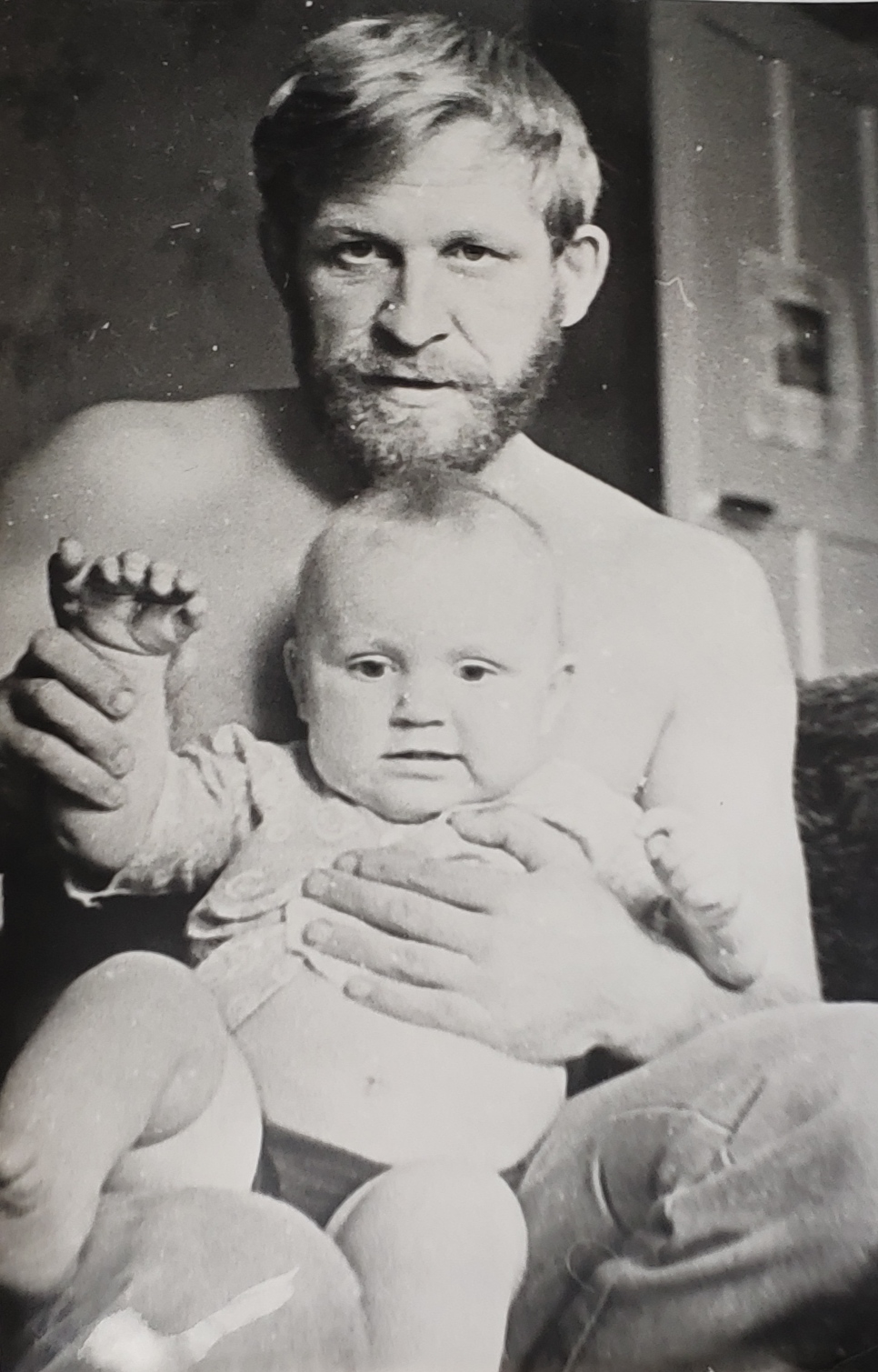

Через эту авторитетную структуру были проданы четыре его работы, которые он относил к списку основных, что воодушевило художника. Это «Возвращение» (1975), «Семейный портрет» (1978), «Старая Ладога» (1977–1978) и «За кружкой пива» (1977).

Когда художник умер, Надежда хотела, чтобы старообрядческий священник его отпел, но тот не согласился – Анатолий же не причастился. Очень ее это расстроило, как и то, что не дали последнюю ночь дома провести, как это по обычаю положено. Тело уже утром выдали. К дому подвезли, тут много людей пришло попрощаться, потом Центральный выставочный зал, где проходило общее прощание. Тоже много людей было, а потом в Зюкайку поехали, там, на сельском кладбище, где могилы брата и отца, и похоронили. «Я всё боялась, что не успеем до темноты, – говорит Надежда, – в феврале дни короткие. Но вышли с кладбища – еще светло было, сели в автобус, нужно было минут десять-пятнадцать до столовой ехать, вышли – и темнота уже». Она и здесь его не подвела, сделала всё, что смогла.