Владимир Абашев

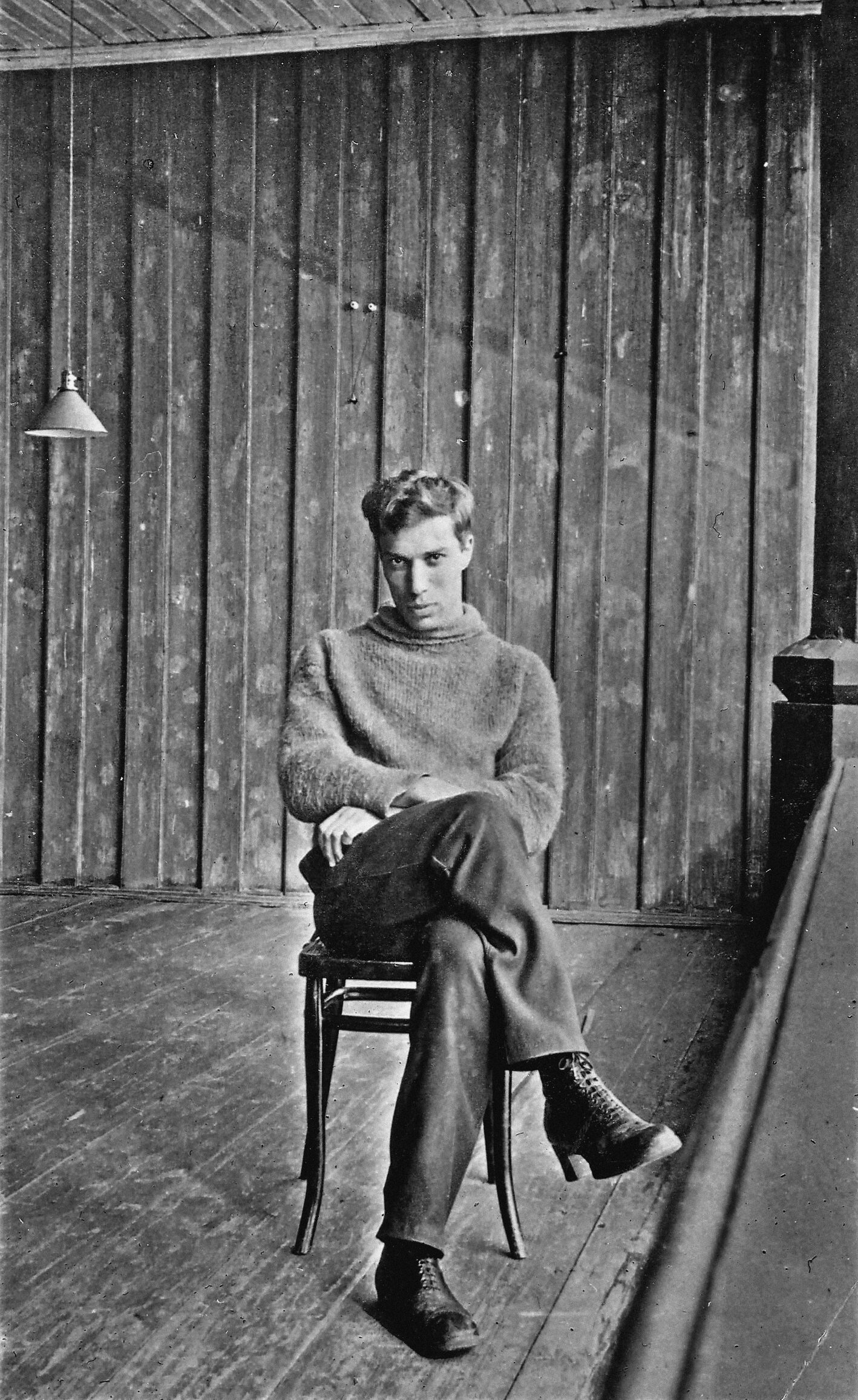

На склоне лет Борис Пастернак подарил давнему знакомому свой фотопортрет с надписью на обороте: «На добрую память об одном из лучших времен моей жизни». На снимке он сидит в глубине открытой веранды, взгляд – чуть исподлобья – прямо на зрителя. Он так сосредоточен и углублен, будто стремится что-то рассмотреть вдали. Или в себе самом. А веранда – как коробка сцены. Невольно вспомнишь строки его «Гамлета»: «Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку…» Но пока ничего не случилось, и «Гамлет» еще не написан, и Нобелевская премия далеко впереди. На снимке 1916 год, поселок Всеволодо-Вильва на севере Пермской губернии, веранда дома управляющего уральскими заводами Саввы Морозова. Пастернак пробыл здесь сравнительно недолго, с середины января до конца июня. Полгода. Но эти месяцы обернулись для него не проходным эпизодом биографии, а пермским периодом залегли в судьбе. Именно тогда, в 1916 году, в Пермской губернии определялось его будущее. Здесь Пастернак нашел самого себя. Как это случилось, рассказывает наш очерк

Тут чудно хорошо!

В середине января 1916 года Борис Пастернак сошел с поезда на станции Всеволодо-Вильва Пермской железной дороги. Наверное, он долго не мог прийти в себя, когда поезд, громыхнув, исчез за поворотом и на молодого москвича мягко, как снег с еловых лап, обвалилась ватная лесная тишина. За его плечами лежало больше полутора тысяч верст, почти четыре дня пути. Из Москвы, далеко забираясь на север, через Ярославль, Вологду, Котлас и Вятку, поезд шел на Пермь. Здесь на вокзале Пермь II нужно было долго ждать пересадки на екатеринбургский поезд с прицепным вагоном Пермь-Солеварни. Поезд уходил ночью. На станции Чусовской вагон перецепляли к местному составу, который шел прямо на север по Луньевской ветке Пермской железной дороги. И вновь долгие часы бессонного пути, станции с горными названиями: Утес, Баская, Нагорная, Копи. Поезд нырял в туннель, громыхал мостами над реками с дико звучащими пермяцкими именами – Вильва, Усьва, Косьва. За окнами трудно было что-то разглядеть, лишь темные призраки проносящихся мимо заснеженных елей и пихт, снопы искр паровоза и багровые отсветы над горными долинами, выдававшие ни на час не прекращавшуюся огненную жизнь горных заводов. В пути рассвело, встало яркое январское солнце, и стало видно, как резко изменилась местность – крутые склоны, заросшие елями, зубцы скал, прорезающие тайгу, узкие долины рек, засыпанные первозданным снегом. Урал. Эту фантастическую, всеми стыками Луньевской ветки громыхавшую железнодорожную ночь Пастернак запомнит навсегда. Из ее несущихся видений возникнет стихотворение о рождении нового мира – «Урал впервые».

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,

На ночь натыкаясь руками, Урала

Твердыня орала и, падая замертво,

В мученьях ослепшая, утро рожала.

В глухом уголке Пермской губернии Пастернак оказался случайно. Хотя как взглянуть. Не было ли в этой случайности потаённой логики судьбы? Интересно, вспоминал ли он во Всеволодо-Вильве строчки одного из ранних своих стихотворений: «Сегодня с первым светом встанут детьми уснувшие вчера». Это было стихотворение о преодолении возрастного рубежа, когда жизнь меняется вдруг, и человек, словно заново родившись, видит все по-новому. Те, кто еще вчера были детьми, откроют (у Пастернака – узнают!) в изменившемся городе «горизонт горнозаводский». Неожиданная метафора в стихах москвича. Как она попала к Пастернаку за три года до его уральского путешествия? Но слово было сказано, и вот горнозаводский горизонт на полгода окружил Пастернака и очертил собой поле потрясающих впечатлений и совершенно нового жизненного опыта. А случайно возникшая в жизни коренного москвича таежная и предгорная Всеволодо-Вильва станет для него местом судьбы.

Как его сюда занесло? Есть две версии фактической стороны событий. Первая – реалистическая. Збарские, поселившиеся во Всеволодо-Вильве в ноябре 1915 года, решили пригласить к себе друзей, чтобы иметь круг привычного общения в новом для себя месте. Обратились к литератору Евгению Лундбергу, которого знали еще по жизни в Швейцарии. Лундберг не только согласился приехать сам, но и посоветовал пригласить молодого поэта Пастернака. Лундберг работал в редакции журнала «Современник», где печатался пастернаковский перевод комедии Генриха Клейста «Разбитый кувшин». Он сумел по достоинству оценить талант молодого автора и, понимая его неустроенность, хотел чем-то помочь. Кстати подвернулось приглашение Збарских. Оно оказалось тем более актуальным, что Всеволодо-Вильвенский завод был приписан к оборонному ведомству и, соответственно, давал бронь своим работникам. Пастернак был освобожден от службы в армии по инвалидности (нога после перелома срослась с укорочением), но война затягивалась, начинались переосвидетельствования и отказы в ранее данных отсрочках. Появилась вероятность призыва. Поэтому и родители поддержали идею поездки на неведомый Урал.

Другую версию событий излагает Борис Збарский. В мемуарах он рассказал, как во время поездки в Москву случайно встретился на улице с «поэтом Борей Пастернаком» и тут же предложил ему приехать во Всеволодо-Вильву. Версия фантастическая, вызванная извинительной по давности событий аберрацией памяти. Збарский в то время не был знаком ни с Пастернаком, ни с его родителями. Но в его «воспоминании» есть замечательная деталь, проливающая свет на внутренние мотивы согласия Пастернака приехать во Всеволодо-Вильву: «К моему удивлению, Боря с восторгом принял предложение». Збарский сконструировал воспоминание из собственного понимания ситуации Пастернака, которое пришло к нему позднее, когда они близко сошлись. И в этом смысле его «воспоминание» совершенно правдиво. Пастернак ухватился за возможность поехать на Урал к совершенно незнакомым людям, потому что увидел хоть какой-то выход из замкнутого круга проблем и конфликтов, обступивших его в Москве. Это был побег. Пастернака гнал призрак неудачи: 26 лет, а еще ничего не сделано! Он сбежал, чтобы за полторы тысячи верст от дома найти самого себя и свою судьбу.

Поразило, прежде всего, самое обыкновенное – снег. Он был здесь первозданен и бесконечен. Снег валился неделями, как будто из каких-то бездонных кадок лили, всё заливая, густые белила. Снег диктовал здесь ритм жизни, маршруты и средства передвижения. Каждый новый день начинался с расчистки дорожек. Вдоль них в человеческий рост высились снежные стены. Ступишь шаг от протоптанного пути, и немедленно тонешь по пояс. Гостеприимные хозяева вручили Пастернаку, приехавшему в привычных для горожанина ботинках, громадные, выше колена, валенки. Здесь их называли по-особенному – пимы. Пастернаку они напоминали ботфорты.

Пермская зима 1916 года словно подгадала к приезду Пастернака. Снежная тема тогда не сходила со страниц местных газет. Губернские ведомости писали, что даже старожилы не припомнят таких снегопадов. На севере губернии, где как раз и оказался Пастернак, толщина снежного покрова доходила до сажени, а это ни много ни мало два с лишним метра. А средняя по губернии толщина покрова в ту зиму была два аршина, чуть меньше полутора метров. Прибывавшие в Пермь из уездов рассказывали, что упряжные кони, сбившиеся с дороги, утопают в снегу чуть ли не до самой дуги. А деревушки в глухих лесные углах заносило так, что крестьяне, возвращаясь с промыслов, не сразу могли сыскать жилища. Какая-то былинная, сказочная была та зима в Пермской губернии.

Снег был, конечно, и в Москве, но там он был как-то незаметен, не занимал много места. А здесь, во Всеволодо-Вильве, он являлся не в виде уютных сугробов в московских двориках или андерсеновских снежинок в лучах фонарей, а в каком-то другом качестве. Здесь снег был пятой мировой стихией. Здесь им дышали как воздухом. Жизнь в снегу так удивляла, что Пастернаку захотелось получить свидетельство чуда, а то не поверят. Позвали местного сапожника и фотографа-любителя Акатьева, и всей компанией снялись в сугробах у бокового входа в дом управляющего. Черные силуэты на снимке тают в молочной белизне. ЕСТЬ ФОТО

За пастернаковским радостным удивлением перед вильвенскими снегами чувствуется – он ожил. Его зимние письма домой дышат настоящей эйфорией. Все ему во Всеволодо-Вильве по душе, все изумляет новизной жизненной фактуры. С объездчиком Егором он ставит капканы на рысей, впервые в жизни стреляет из маузера, ствол вековой ели буравя навылет. На лыжах, подбитых рыжим конским волосом, забирается в таежную дичь и глушь. На сибирках (так звали здешнюю породу лошадей), запряженных в розвальни, по дороге на Иваку забирается на Матюкову гору, с вершины которой распахивается без конца и края пучащийся океан гористых лесов. «Тут чудно хорошо!» – выдыхает он в письме к родителям.

Наверное, зимние всеволодо-вильвенские месяцы были самыми беспечными в его жизни. Здесь он был гостем, и оказался гостем желанным. Есть расхожее мнение, что Пастернак работал у Збарского на заводах конторщиком. Владимир Радкевич, пермский поэт, даже написал об этом стихотворение «Ивакинский конторщик». Хорошие стихи, но никакой обязательной службы у Пастернака не было. Формально его, видимо, назначили на должность, чтобы обеспечить бронь, но никаких обязанностей это назначение за собой не влекло: «Пребыванию моему здесь придана – не по моей воле и в противоречии с настоящей действительностью – видимость помощи».

Если Пастернак и помогал Борису Ильичу Збарскому в заводских делах, то только в охотку. Да он и рад был, смущенный небывалым радушием встречи и изобилием предоставленных ему благ, помочь и хоть как-то отблагодарить хозяев. Разовая работа по заводу превращалась в радостное приключение. Однажды ему довелось выдавать зарплату рабочим. Кассир отпросился в отпуск, и Пастернак вызвался помочь. С каким же торжеством он писал родителям, как блестяще справился с новой задачей. Раздал за день несколько тысяч рублей, сверяя выдачи по нескольким ведомостям, да так, что касса сошлась копейка в копейку: «И это я так, по-домашнему, по знакомству, как приключение проделал».

После богемной и в бытовом плане скудно устроенной, а фактически полуголодной жизни в Москве – здесь, во Всеволодо-Вильве, Пастернак оказался в исключительно благоприятных бытовых условиях. Дом Збарских предоставил ему все условия современного комфорта: с электрическим освещением, телефоном, ванными комнатами, прислугой. Обстановка, избавлявшая от каких-либо бытовых забот, соединялась с разнообразием здорового досуга в самом тесном общении с природой: охота, санные прогулки, катание на лыжах, длительные конные поездки и экскурсии. Всем этими возможностями Пастернак пользовался с азартом, понимая, что подобный случай вряд ли когда еще представится.

Помимо бытового комфорта, дом Збарских обеспечил Пастернаку ничуть не сниженный в сравнении с московским уровень культурного общения. На Вильве выписывали ведущие газеты и чуть ли не все журналы России. Пастернак переписывался со своими московскими литературными друзьями: Сергеем Бобровым, Александром Штихом, Константином Локсом, – и был в курсе всех событий московской культурной жизни. Сергей Бобров присылал ему последние книжные новинки. Да и во Всеволодо-Вильве его окружили люди, близкие ему духовно и по культурным интересам.

Хозяин дома, так радушно принявшего Пастернака, Борис Ильич Збарский был старше своего гостя всего пятью годами, но по степени творческой и социальной осуществленности в жизни дистанция между ними была столь велика, что даже не могла быть предметом соперничества и сравнений. В свои тридцать лет Збарский имел за плечами мужественное и рискованно-деятельное, по словам Пастернака, прошлое. В юности он был связан с революционным подпольем и не однажды рисковал, по крайней мере, свободой. Еще гимназистом, живя в Каменец-Подольске близ австрийской границы, он обеспечивал транспорт революционной литературы в Россию и был знаком с легендарным Григорием Гершуни – будущим главой боевой организации эсеров. В воспоминаниях Троцкого мелькает решительный и упрямый гимназист, который в 1902 году организовывал нелегальной переход границы для будущего вождя мировой революции. Это был Збарский.

А в настоящем Борис Ильич был главой дружной и благоустроенной семьи, талантливым и успешным ученым с дипломом Женевского университета, властно управлял обширным имением вдовы Саввы Морозова, двумя химическими заводами с многосотенным коллективом служащих и рабочих. При этом Збарский был человеком близкого Пастернаку культурного круга и замечательным собеседником. Он был талантливым ученым-химиком, учеником, а впоследствии сотрудником знаменитого биохимика – академика А. Н. Баха, был знаком с философом-парадоксалистом Л. И. Шестовым.

Вся совокупность качеств старшего друга охватывалась для Пастернака одним словом – «совершенство». Да, в молодом Збарском была налицо та полнота реализации сил и способностей, та ясность жизненной перспективы, о которой двадцатишестилетний Пастернак, задержавшийся в стадии не-совершенности и не-определенности, мог только загадывать. То ли поэт, то ли музыкант, то ли философ, – Пастернак и сам не знал еще толком, кто он и что его ждет впереди. Но что-то уже сдвинулось в самоощущении здесь, во Всеволодо-Вильве. Будто бы Урал разбудил в нем что-то, до той поры дремавшее. Словно встретились две глубины: глубина художественного воображения и гулкая глубина уральского ландшафта. Из этой встречи возникла поэзия. Но об этом позже.